São os episódios trágicos, de ataques e mortes, que geralmente expõem o debate necessário no Brasil sobre a convivência nos ambientes escolares. Sobral (CE), em 2022; Medianeira (PR), em 2018; Goiânia, em 2017; e, o maior de todos, Realengo (Rio de Janeiro), em 2011, por exemplo, são comumente descritos tendo o bullying como elemento motivador, ao mesmo tempo que a segurança recebe mais espaço do que a educação nos discursos públicos.

Na contracorrente dessa reação está o trabalho do professor e pesquisador Josafá Moreira da Cunha, do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Por meio do Laboratório Interagir, que coordena desde 2016, Cunha tem apoiado o desenvolvimento de estudos que reposicionam o papel da escola nos conflitos que a atingem.

Assim, a escola se apresenta como um espaço de aprendizado de convívio, com conflitos inerentes a isso que se somam às repercussões de violência da própria sociedade. Logo, podem agir pela prevenção, apresentando a convivência respeitosa à sua comunidade direta e indireta, mas não está nelas a origem dos episódios que aterrorizam o país — bullying e ataques em escolas são problemas distintos.

Cunha estuda há mais de 15 anos a violência em ambiente escolar, seu tema de mestrado e doutorado em Psicologia, no Núcleo de Análise do Comportamento (Nac) da UFPR. Sempre entendeu esse como um assunto que pede também propostas aos pesquisadores.

A fundação do Interagir viabilizou as parcerias entre as pesquisas e os governos estadual e municipais no Paraná, expandindo as aplicações práticas da teoria. As propostas procuram encaixar o tema da convivência nas exigências curriculares da educação, integrando-os ao cotidiano escolar.

“O trabalho socioemocional, que é aprender a conviver, aprender a ser, aprender a ter boas relações, faz parte já do trabalho pedagógico”, avalia.

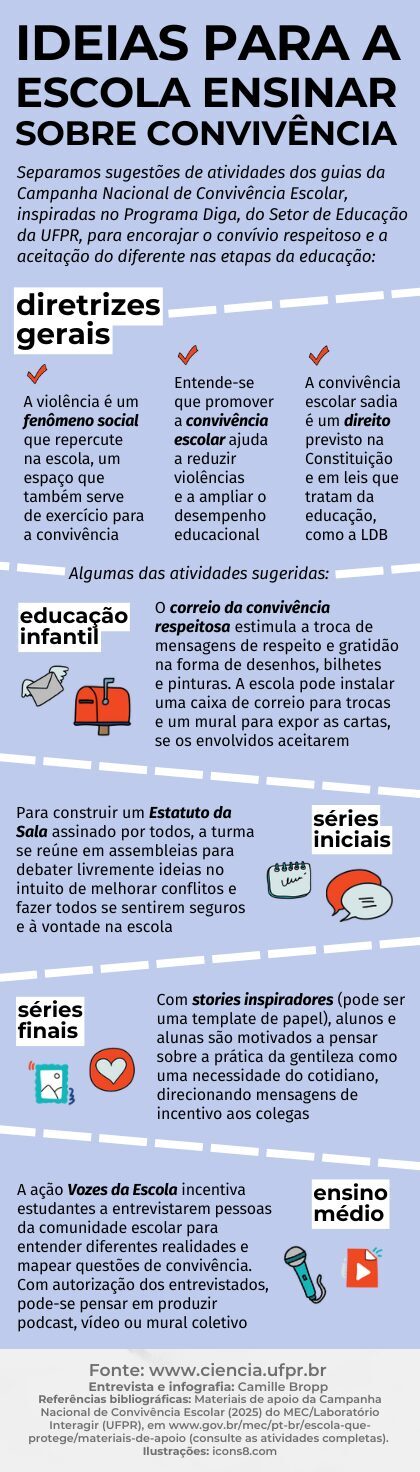

Essa é a proposta da Campanha Nacional da Convivência Escolar, ação do Ministério da Educação e do Interagir lançada neste mês, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, nesta segunda-feira (7).

Leia abaixo a entrevista concedida por ele à revista Ciência UFPR.

Há diferenças entre os problemas de convívio e tolerância que as escolas públicas e as privadas vivenciam?

Josafá Moreira da Cunha | Essa pergunta tem duas facetas. A primeira é, será que a manifestação do que é convivência, o que é, como se manifesta a tolerância, vai ser diferente nesses contextos ou outros? A princípio não, se estivermos buscando, dentro e fora das escolas, uma convivência democrática, respeitosa e inclusiva.

E, na verdade, esse deveria ser um objetivo da educação, deveria não, esse é um objetivo da educação nacional. Se a gente olha documentos internacionais, como a própria Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que aponta a promoção do respeito como um dos objetivos da educação. E isso, claro, vai afetar como a educação no Brasil precisa ser pensada.

Agora, para pensar diferenças sobre como que isso vai se expressar, claro que, para entender esse processo, a gente precisa entender quem está envolvido, qual momento esse envolvimento está ocorrendo e, claro, em que lugar isso está ocorrendo. Embora as categorias de escolas pública e privada sejam parte da dinâmica, existem vários outros fatores que nos ajudam a compreender como as escolas estão funcionando.

Então, talvez, ao invés de usar categorias generalistas e que simplificam uma questão que é bastante complexa, talvez tentar entender melhor como a convivência está ocorrendo dentro de um determinado contexto escolar.

Como essa escola está, ou trabalhando, ou deixando de trabalhar, nas suas práticas escolares, a promoção da tolerância e a melhoria da convivência.

A educação universal na Constituição de 1988 deveria prever ou seja, ter previsto, a preparação do ambiente escolar para o convívio de estudantes advindos de diferentes realidades, de minorias sociais, etc?

JFM | Nos seus princípios gerais, a Constituição de 1988 estabelece a promoção de uma sociedade democrática, pautada pela igualdade, pela dignidade humana e pelo respeito à diversidade como pilares fundamentais. Esses princípios estão alinhados também com outros marcos normativos específicos da educação, como a Lei de Diretrizes e Bases, que reforça explicitamente a importância da educação para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Esse desenvolvimento integral não se limita às habilidades cognitivas, mas necessariamente inclui o aprendizado sobre a convivência. Conviver em uma sociedade democrática, plural e que valoriza suas diferenças.

Nesse sentido, a escola tem a responsabilidade de estar preparada para promover uma convivência que seja inclusiva, respeitosa e que ultrapasse a mera aceitação do outro. Trata-se de reconhecer, valorizar e celebrar as diferenças.

Portanto, o que temos é uma lacuna entre o que estabelecem os princípios constitucionais e educacionais, e a implementação efetiva desses princípios no cotidiano das escolas. O desafio, assim, é fazer com que as políticas públicas, as práticas pedagógicas e a própria dinâmica escolar traduzam esses ideais em experiências concretas de aprendizagem e convivência democrática.

Qual a dinâmica que interliga a violência social e a escolar? No que o poder público poderia intervir? Pensando nisso, qual a expectativa para a Semana Nacional da Convivência Escolar?

JFM | A violência que ocorre na escola, indo e voltando da escola, ou relacionada de alguma maneira ao contexto escolar, está relacionada a aspectos sociais mais amplos. E podemos sim pensar em problemas que muitas vezes parecem intratáveis como no caso da violência que acomete diversos contextos da nossa sociedade, e também a escola.

Essas manifestações podem estar relacionadas, por exemplo, à convivência específica entre estudantes, à forma como a própria instituição se organiza e também à maneira como garante ou falha em garantir o acesso e permanência de todos no ambiente escolar. Lembrando que qualquer limitação no acesso ao direito à educação é, por si só, uma violação de direitos.

Pensando nisso, um ponto de partida é reconhecer que os conflitos vão ocorrer. O papel da escola e do poder público não é eliminar todo e qualquer conflito, mas sim promover uma cultura de convivência que permita lidar com eles de forma respeitosa, democrática e formativa.

A resposta do poder público pode e deve ocorrer por meio do apoio, suporte e promoção de ações preventivas. Essas ações preventivas podem incluir atividades, recursos, serviços de apoio e também a preparação de protocolos específicos, garantindo que esses serviços estejam efetivamente acessíveis à escola.

Isso é fundamental especialmente para evitar a escalada da violência. Por exemplo, em uma situação de conflito que envolva uma demanda por suporte em saúde mental, quanto mais cedo e eficaz for o serviço de atendimento, maior a chance de prevenir o agravamento de problemas.

Mas como podemos promover formas inclusivas e respeitosas de abordar a violência? Parte da resposta está no trabalho pedagógico, que deve favorecer o desenvolvimento integral dos estudantes e contribuir para que todos aprendam a conviver de forma democrática e inclusiva. Isso, além de formativo, é uma excelente estratégia de prevenção.

E é justamente nesse sentido que organizamos a Semana Nacional da Convivência Escolar. Essa iniciativa, realizada pela Universidade Federal do Paraná em parceria com o MEC [Ministério da Educação], por meio da Secadi [Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão], integra o programa Escola que Protege, uma política pública que inclui a formulação de protocolos para que redes estaduais e municipais organizem respostas e apoios às escolas no enfrentamento da violência. Além disso, oferece recursos voltados à prevenção, ao trabalho pedagógico e ao fortalecimento da convivência.

A Semana da Convivência é, portanto, uma expressão concreta desse suporte em um momento formativo para que escolas desenvolvam ações preventivas e transformadoras.

A última Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) do IBGE, de 2019, sugeriu que os três principais alvos de zombarias pelos colegas foram: a aparência do corpo (16,5%), aparência do rosto (11,6%) e cor ou raça (4,6%). Não parece que o termo “bullying” está escondendo preconceitos de classe, raça, contra pessoas com deficiência, homofobia, etc.?

JFM | O bullying pode ser compreendido como comportamentos agressivos, negativos, direcionados a determinadas pessoas e grupos em um determinado ambiente. E essas agressões, esses atos de violência, estão certamente relacionados a um desequilíbrio de poder que existe nesses contextos, como, por exemplo, na convivência escolar.

Para entender adequadamente o bullying, precisamos compreender como normas institucionais e sociais influenciam esses processos.

Na prática, o enfrentamento ao bullying exige atenção às iniquidades relacionadas a gênero, raça, deficiência e outros fatores sociais relevantes.

É importante reconhecer também que, muitas vezes, ao perguntar para pessoas que estão sofrendo violência, elas terão dificuldade em atribuir adequadamente ou identificar a motivação para aquela violência que estão sofrendo.

Frequentemente, crianças e adolescentes podem olhar para si mesmos e pensar: “Puxa, eu estou sofrendo essa violência porque eu mereço, porque fiz algo errado, porque não sou uma pessoa boa” iniciando, assim, um processo no qual a própria vítima se culpa pela violência que sofre.

É preciso ter muito cuidado para não revitimizar quem já está enfrentando uma situação de violência ao abordar essas situaçōes, tentando fazer com que essa pessoa justifique adequadamente se aquilo que ela sofre merece ou não atenção.

Independentemente de a vítima perceber claramente esses determinantes sociais e institucionais que explicam a ocorrência do bullying, nós devemos oferecer apoio e suporte adequados para ela. Assim, muitas das análises necessárias para enfrentar o problema do bullying devem ocorrer no nível no nível escolar. Dessa forma, poderemos monitorar e, esperamos, reduzir ao longo do tempo a incidência desse problema por meio de ações concretas de prevenção e enfrentamento alinhadas à promoção da equidade nas relações escolares.

O Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola lembra o Massacre de Realengo, ocorrido em 2011. Como avalia que o Brasil digeriu esse episódio? A violência de gênero nele é devidamente lembrada?

JFM | Esse episódio trágico, o massacre de Realengo, é um marco na memória coletiva do país e tem servido como lembrete da urgência de enfrentar a violência no contexto escolar.

É importante esclarecer, porém, que o bullying e os ataques extremos, como massacres escolares, são fenômenos distintos.

Embora possam existir interseções e conexões entre essas formas de violência, a dinâmica específica de ataques extremos ainda não é plenamente compreendida. Apesar disso, assim como ocorre em outras formas de violência, questões relacionadas a desigualdades e preconceitos estruturais, incluindo as iniquidades de gênero, certamente podem desempenhar um papel relevante nesses eventos extremos.

Por isso, é necessário que esses fatores sejam lembrados e analisados de forma cuidadosa e constante.

Talvez o grande desafio colocado por episódios como o Massacre de Realengo seja exatamente o compromisso social e institucional em promover ações concretas e contínuas para além do choque inicial gerado por eventos extremos.

O nosso compromisso deve ser amplo, persistente e orientado para construir um ambiente escolar mais seguro, justo e acolhedor, para que não precisemos depender somente de tragédias para mobilizar nossa atenção e esforço em torno do enfrentamento à violência nas escolas.

O que casos em que pais confrontam e intimidam professores e outros membros da comunidade escolar revelam sobre o bullying? Qual lógica está seguindo o pai que tenta resolver os problemas do filho na escola com violência?

JFM | Casos em que pais confrontam ou intimidam professores e outros membros da comunidade escolar destacam a importância de compreendermos a convivência escolar como um espaço fundamental de aprendizado sobre formas pacíficas e respeitosas de abordar conflitos, sobre a convivência. Conflitos fazem parte das relações sociais e sempre estarão presentes no contexto escolar.

O problema ocorre quando esses conflitos evoluem para o desrespeito ou violação de direitos de qualquer uma das partes envolvidas. Incidentes específicos envolvendo violência por parte dos pais chamam especialmente a atenção, apontando para a necessidade de entendermos como o contexto escolar está adotando, ou deixando de adotar, práticas e políticas que favoreçam a resolução pacífica dos conflitos, impedindo a escalada da violência.

Essas não são situações simples e dificilmente se limitam às paredes da escola.

Contudo, estabelecer e manter uma parceria efetiva com as famílias, bem como canais de comunicação abertos e eficazes pode prevenir que tensões cotidianas se transformem em episódios violentos.

Isso também torna explícito o compromisso da escola com uma convivência inclusiva, democrática e baseada no respeito mútuo. Nesse sentido, é fundamental também investir na formação continuada dos profissionais da escola, preparando-os para lidar adequadamente com situações sensíveis e potencialmente conflituosas envolvendo as famílias.

Além disso, é essencial que a construção das normas e expectativas de comportamento seja feita conjuntamente, com participação ativa de toda a comunidade escolar, incluindo pais, estudantes e educadores.

Com isso, construímos passo a passo um clima escolar acolhedor, no qual todos, inclusive as famílias, se sintam seguros e respeitados. Favorece não só a resolução de conflitos de maneira pacífica, mas também fortalece a confiança mútua entre todos os envolvidos.

Dessa maneira, a escola se torna um espaço em que conflitos podem ser oportunidades valiosas para promover aprendizado, respeito e convivência democrática.

Como ser propositivo e ao mesmo tempo lidar com a sobrecarga dos professores, especialmente na educação pública?

JFM | Essa é a pergunta que sempre é feita quando trabalhamos questões de convivência, os aspectos socioemocionais, enfim, que vão além da transmissão de conteúdos cognitivos. Acho que o desafio é ajudar os professores a entender algo que não é novo, já está na LDB, que é de 1996: o papel da educação é promover o desenvolvimento integral do estudante.

Integral, então, significa não só transmitir conteúdos de forma reprodutivista ou bancária, como chamava Paulo Freire, mas realmente ajudando a se relacionar com o conhecimento e consigo mesmo.

Nesse sentido, o trabalho socioemocional, aprender a conviver, aprender a ser, aprender a ter boas relações, faz parte do trabalho pedagógico. Está na Base Nacional Comum Curricular, estabelecido com parte das competências gerais.

Orienta-se o professor a alinhar suas prioridades também com aspectos sociais e emocionais. A escola é também para aprender a ler o mundo, a viver, a conviver.

Sobre a série Adolescência, que estreou na Netflix em março com repercussão mundial: viu algo de singular na forma como a violência conduzida por adolescentes é retratada?

JFM | Acredito que a série traz uma reflexão importante sobre como certas visões distorcidas de masculinidade podem influenciar comportamentos violentos entre adolescentes. Sem entrar em detalhes, penso que é importante perceber como essas questões reforçam a necessidade de diálogo aberto e construtivo entre escola, família e estudantes.

É essencial fortalecer os canais de comunicação e suporte para que adolescentes percebam a escola e a família não como adversárias, mas sim como fontes legítimas de apoio, onde possam buscar ajuda e se sentir seguros para conversar sobre seus desafios, suas dúvidas e conflitos.

É nessa parceria entre família e escola que podemos construir um ambiente realmente acolhedor e seguro para todos os estudantes.

O que os estudos do Laboratório Interagir têm mostrado sobre a convivência nos ambientes de ensino?

JFM | Um dos nossos focos principais de estudo tem sido justamente tentar compreender a convivência escolar, incluindo não apenas processos como o bullying, a discriminação étnico-racial e todas as formas de violência que possam ocorrer na escola, mas também a relação entre professores e estudantes. Entender como os estudantes estabelecem e mantêm relações positivas, e como as normas institucionais e o funcionamento da escola podem ser favoráveis ou desfavoráveis a uma convivência pacífica, inclusiva, e como tudo isso os afeta.

Nossos achados apontam para a importância crítica da convivência, ou do que pode ser entendido como o clima escolar, como a qualidade das relações que se estabelecem no ambiente da escola. Isso é fundamental para compreender desde processos relacionados ao desempenho acadêmico até o sentimento de pertencimento dos estudantes ao ambiente escolar.

Por exemplo, um estudo razoavelmente recente, publicado em 2023, analisou como a discriminação étnico-racial e outras formas de violência afetam negativamente o rendimento dos estudantes, utilizando dados do Enem [Exame Nacional do Ensino Médio]. Os resultados mostraram que essas formas de violência impactam tanto as notas dos estudantes individualmente quanto o rendimento global das escolas. Mas o estudo deu um passo além ao examinar como a adoção de estratégias de educação antirracistas e de valorização da diversidade pode ajudar a atenuar esses efeitos.

Foi bastante interessante observar que, mesmo em contextos onde ainda ocorrem situações de discriminação e violência, as escolas que estavam implementando práticas antirracistas de forma intencional e sistemática apresentavam menor frequência dessas situações e, talvez mais importante, experiências de discriminação apresentavam um impacto reduzido no rendimento acadêmico dos estudantes.

Esse é um exemplo de como buscamos compreender o papel da ação pedagógica das escolas, ênfase no pedagógico. Ou seja, práticas educacionais antirracistas, como a celebração da diversidade étnico-racial, da cultura afro-brasileira, que podem conttibuir de modo relevante para a prevenção da violência e da discriminação no contexto escolar.

A partir de achados como esse, desenvolvemos recursos como o Programa DIGA que oferece ferramentas pedagógicas para as escolas trabalharem a educação socioemocional de forma integrada, ajudando crianças e adolescentes a desenvolverem empatia, responsabilidade social e uma convivência mais justa e inclusiva.