Traducción de Denis Maciel Pedroso en julio de 2023 | Texto original en portugués

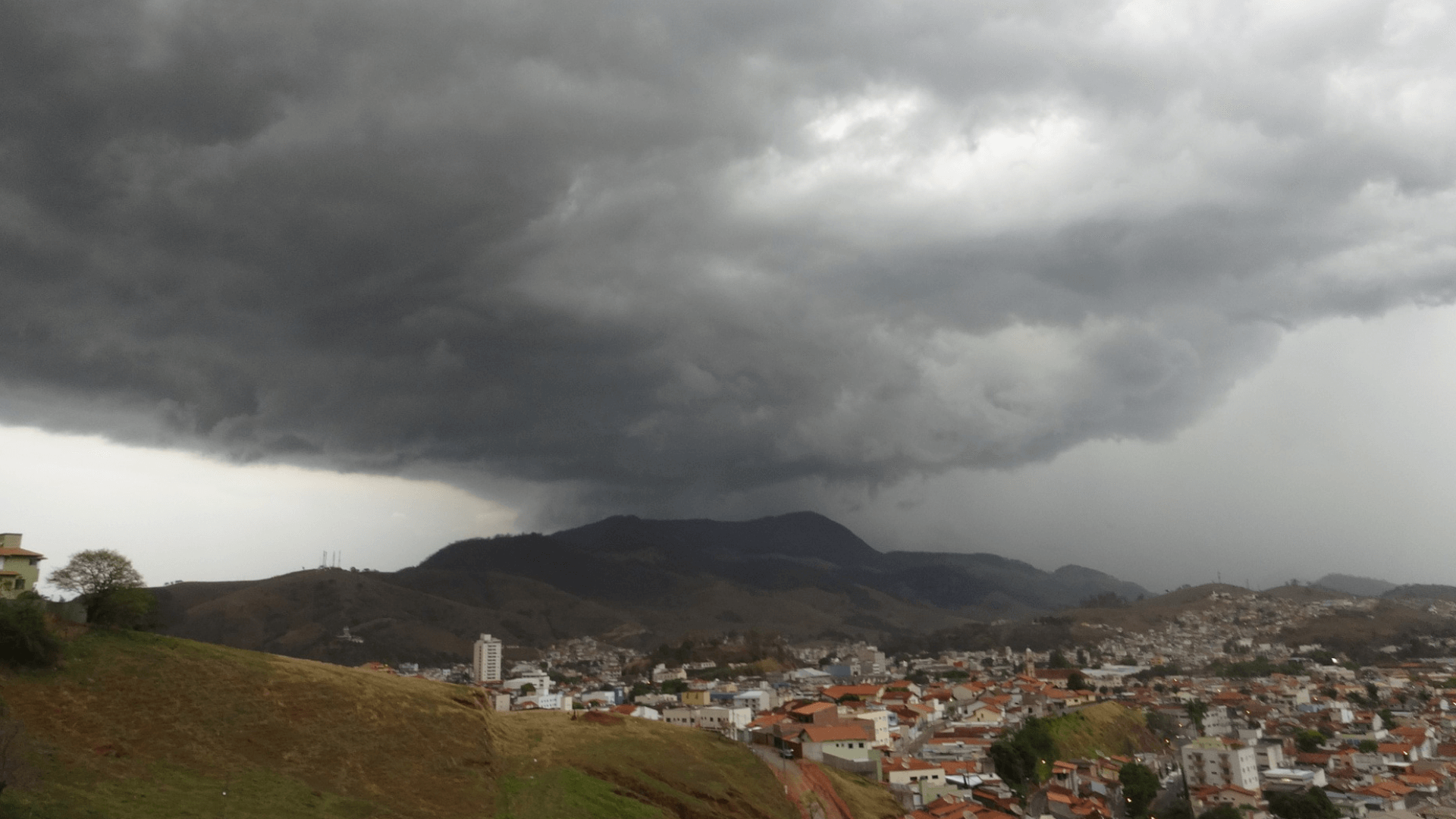

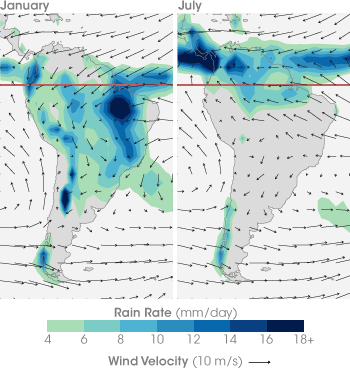

Siempre hemos escuchado hablar de la importancia de los monzones para algunos países asiáticos, resultando en dos estaciones bien definidas, una seca y otra lluviosa. El fenómeno, en términos muy simplificados, ocurre porque en verano el calentamiento más rápido del continente provoca la elevación del aire caliente, que de ese modo crea una zona de menor presión hacia donde sopla el viento, trayendo el aire húmedo de los océanos; en invierno, el proceso se invierte marcando la estación seca.

Más recientemente, los criterios para clasificar los monzones se han modernizado, el concepto clásico valoraba principalmente la inversión de la dirección de los vientos superficiales. Los nuevos criterios consideran el cambio en la dirección de los vientos, la formación de estaciones lluviosas y secas bien definidas (verano húmedo e invierno seco) y la variación del índice pluviométrico. El fenómeno también se puede identificar en Sudamérica, afectando prácticamente a todo el territorio brasileño.

Según la investigadora de meteorología Alice Grimm, profesora del Departamento de Física de la Universidad Federal de Paraná (UFPR), la intensidad de los monzones en América del Sur se puede comparar con la de India. Grimm se ha dedicado a comprender cómo suceden los monzones en nuestro continente y su interacción con otros fenómenos climáticos para mejorar la precisión y el avance del pronóstico con el que ocurren.

La investigadora explica que “la mejora de la previsión en la época de lluvias es de extrema importancia, así como aumentar el avance de los pronósticos (pronósticos subestacionales), puesto que permiten, con semanas de anticipación, una mejor planificación de las actividades en diversos sectores de la sociedad como la agricultura, la gestión de los recursos hídricos, la producción y distribución de electricidad, el turismo, la protección civil».

El intervalo entre el pronóstico climático y el meteorológico crea un periodo de «vacío» en el pronóstico

Para entender la cuestión del pronóstico es fundamental comprender las diferencias entre tiempo y clima. El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar determinado y en un instante o intervalo corto. El clima, en cambio, constituye toda la información estadística sobre el tiempo (promedios, variabilidad y demás comportamientos estadísticos de los parámetros meteorológicos en un intervalo mayor).

«Por lo tanto, el pronóstico meteorológico predice el estado de la atmósfera (viento, precipitaciones, temperatura, presión, humedad, etc.) en una fecha determinada, lo que actualmente solo es posible con una proximidad de 2 semanas. La fiabilidad de las previsiones es prácticamente del 100% en 24 horas, llegando al 70% con 5 días de anticipación», dice Grimm.

Según la investigadora, aún es imposible hacer un pronóstico meteorológico preciso con meses de anticipación, aunque es posible predecir cambios significativos con una antelación de unos 10 a 15 días. Esta limitación se debe en parte a la necesidad de un mayor conocimiento sobre los fenómenos atmosféricos y de cómo representarlos, pero, como dice Grimm, la mayor limitación proviene del componente caótico de la atmósfera.

“Edward Lorenz, pionero de la teoría matemática del caos, trabajaba en meteorología y demostró, en 1965, que la predictibilidad atmosférica posee un límite teórico de dos semanas”, resalta.

En cambio, en el caso del pronóstico climático, la situación es diferente, ya que se deriva principalmente de la previsibilidad de otros factores. “Las condiciones de contorno, especialmente la temperatura de la superficie del mar y su gran influencia en las condiciones atmosféricas futuras, es decir, la variabilidad climática estacional está controlada principalmente por las lentas variaciones de las temperaturas oceánicas. Por lo tanto, es posible hacer un pronóstico de las características estadísticas de la próxima temporada con una precisión útil (un 60% o más, es decir, mejor que el 50% de las “caras o cruces”)”, explica la investigadora.

El pronóstico climático depende, pues, de fenómenos más extendidos, como las variaciones climáticas, también conocidas como oscilaciones. Dos de estos fenómenos, que ocurren en el Océano Pacífico, ya son bien conocidos en Brasil: El Niño y La Niña, pero hay otros. Grimm destaca que, para el pronóstico, son importantes los efectos de cada una de estas oscilaciones y también de la combinación de sus efectos en cada región.

El pronóstico climático ayuda a complementar los datos de los modelos que hacen el pronóstico del tiempo, pero hay una especie de vacío en estos pronósticos, que debe ser llenado con lo que los expertos llaman pronóstico subestacional, que sigue siendo inexacto.

«Se puede ver que hay un pronóstico meteorológico muy bueno incluso de una semana y un pronóstico climático estacional, con un mes o más de anticipación, para predecir las características estadísticas del clima durante una temporada. Por lo tanto, se puede ver que existe un «vacío» de pronóstico entre el meteorológico y el climático estacional, que debería ser colmado por el pronóstico subestacional. Los pronósticos subestacionales con 2 o más semanas de anticipación generalmente usan promedios semanales del pronóstico del tiempo”, explica.

La información de los monzones, la Oscilación Madden- Julian y los índices de circulación ayudaron a mejorar el pronóstico

En la búsqueda de llenar este vacío en el pronóstico, otro fenómeno, de duración un poco más corta, que también ocurre en el Pacífico, acabó indicando una solución, se trata de la Oscilación Madden-Julian (OMJ). El equipo de Grimm estudió las interacciones del fenómeno con los monzones en Sudamérica, lo que mejoró significativamente los pronósticos para este período.

Según la investigadora, «los resultados muestran la posibilidad de predecir las precipitaciones en la región central del monzón con 3 semanas de anticipación, a partir de la predicción de un índice de circulación». Los resultados se publicaron en un artículo de la revista Climate Dynamics, una de las más importantes del sector.

La influencia de la OMJ también fue explícita. «En el sudeste [de Brasil], por ejemplo, algunas fases de esta oscilación pueden aumentar en promedio las precipitaciones diarias durante la temporada de lluvias (verano) en más del 30% de la media climatológica y generar más que el doble de riesgo de eventos extremos de lluvia. ¡Imagine el impacto en regiones con riesgos de inundaciones y deslizamientos!”, advierte Grimm, quien publicó los resultados en otro artículo en la misma revista.

En el artículo con los resultados del estudio sobre el pronóstico del monzón, Grimm también presentó los resultados del análisis de dos de los principales modelos de pronóstico utilizados en el mundo: el del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF), de la Unión Europea, y el de los Centros Nacionales de Predicción Medioambiental (NCEP), de Estados Unidos, buscando evaluar la precisión de cada uno y la relación con la OMJ.

Según Grimm, el análisis mostró que los modelos presentaban una buena precisión en el pronóstico de los períodos lluvioso y seco, pero lo más importante y uno de los principales objetivos de la investigación era establecer cómo estos modelos representan la distribución de las lluvias dentro de la estación lluviosa. Además de eso, la investigadora se propuso a entender cómo la OMJ contribuye a que se produzcan estos períodos de sequía y lluvia, y cómo se manifestaría la influencia de este evento climático dentro de estos modelos. Esto permitió comprobar la calidad de los pronósticos.

«Aunque los modelos reproducen aproximadamente la distribución de estaciones secas y lluviosas en la época de lluvias asociada a cada fase de la OMJ, producen un pequeño desfase en esta distribución, lo que significa que predicen los impactos de la fase de la OMJ que más afecta a Brasil con cierta anticipación, quizás porque los modelos establecen teleconexiones atmosféricas un poco más rápidas entre la OMJ y la circulación atmosférica en Brasil», explica la investigadora.

En cuanto a la calidad de los pronósticos, la profesora explica que “los modelos tuvieron un buen desempeño de pronóstico hasta la segunda semana de anticipación, tanto para un índice de lluvia como para un índice de circulación atmosférica. En la tercera semana, el ECMWF aún tuvo un desempeño útil para el índice de circulación, lo cual es un buen resultado”.

El método abre camino para futuras mejoras al identificar los factores que afectan a los modelos de pronóstico

La circulación atmosférica es el movimiento de grandes masas de aire y aparece como un determinante esencial para el pronóstico meteorológico. En general, los modelos son capaces de predecir la circulación mejor que la precipitación. En el estudio, por ejemplo, un índice de monzón basado en la circulación se predijo con tres semanas de antelación, mientras que un índice basado en la precipitación, con dos semanas de antelación.

“Los procesos que producen la precipitación tienen una escala temporal y espacial más pequeña que las generalmente posibles en los modelos y por tanto hay que parametrizarlos, es decir, simularlos en función de otros parámetros, lo que es una de las mayores fuentes de error”, explica. Una solución para esta limitación es, como explica Grimm, “establecer relaciones estadísticas entre circulación y precipitación para cada región”.

A partir de esto, la profesora evaluó los resultados de la relación entre circulación y precipitación para llegar a un pronóstico más riguroso para la tercera semana. Lo cual es especialmente importante, puesto que los modelos actuales empiezan a presentar malos resultados para avisar con tanta anticipación. Además, también se pueden hacer pronósticos a partir de datos de la OMJ y de esta relación entre circulación y precipitación, pero no resultaron muy buenos en las primeras semanas, solo resultaron más precisos para pronósticos con cuatro semanas de anticipación.

“Aunque la OMJ contribuye en la oscilación de las lluvias, hay otros procesos más rápidos que también contribuyen a la variabilidad diaria de las lluvias, los llamados procesos sinópticos y los procesos intraestacionales de alta frecuencia (más rápidos que la OMJ). Por lo tanto, usando tan solo una relación matemática simple entre lluvia y OMJ, se obtienen peores resultados que los modelos analizados hasta la tercera semana antes del pronóstico, ya que estos modelos incluyen los demás procesos. Sin embargo, a partir de la cuarta semana de antelación, el pronóstico de oscilación de lluvia realizado solo con la OMJ es mejor que el de estos modelos, aunque la precisión sea baja en ambos casos”, explica.

La profesora destaca que más allá de la propuesta de establecer mejores métodos para hacer pronósticos, también ayuda a comprender mejor las relaciones entre todos estos fenómenos, lo que permite mejorar aún más los pronósticos en el futuro.

“Los resultados muestran la posibilidad de predecir la precipitación en la región central del monzón con 3 semanas de anticipación, a partir del pronóstico de un índice de circulación. Además de eso, muestran las posibles razones por las que el rendimiento no es igualmente mejor, para que los modeladores puedan hacer correcciones y mejoras», concluye.

Con los nuevos métodos será posible anticipar el pronóstico de lluvia y mejorar su precisión, ayudándonos a conocer de antemano una serie de datos que afectan a diversas actividades económicas, así como a predecir posibles eventos extremos relacionados con las tormentas y la cantidad de lluvia, como inundaciones y deslizamientos de tierra, que afectaron varias regiones en la historia reciente de Brasil.

Alice Grimm fue la investigadora de la UFPR más citada en el año 2019, destacándose en una encuesta realizada por la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que indicó los 100 mil científicos más influyentes de ese año, ocupando el puesto 26.338. También es representante de América del Sur en el panel de estudio de los monzones de la Organización Meteorológica Mundial y dirige el Laboratorio de Meteorología de la UFPR, vinculado al Departamento de Física de la Universidad.